loading ad...

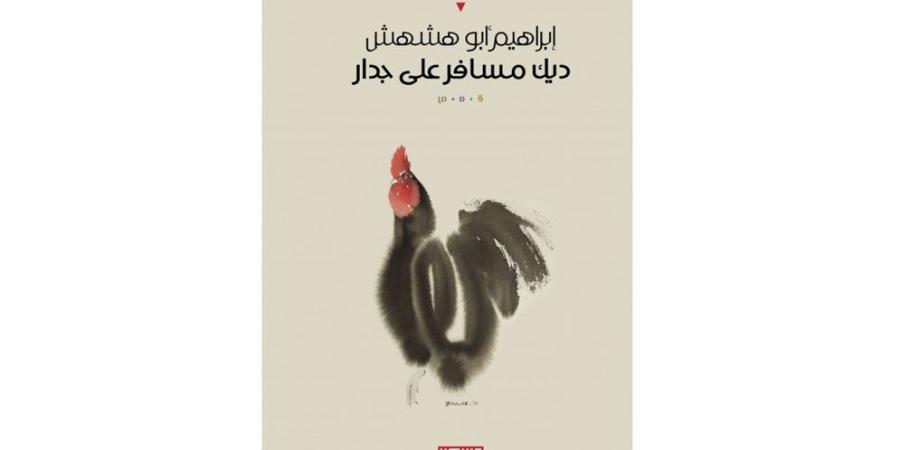

عمان- تقدم المجموعة القصصية "ديك مسافر على جدار" للدكتور إبراهيم أبو هشهش، كأوراق متفرقة من سيرة ذاتية، بل كمرآة تنكسر فيها صور العالم، فتنعكس الحياة كما يراها طفل يقف عند تخوم الأسئلة الأولى: ما الموت؟ ما الذكرى؟ ما الذي تبقى من الأمكنة بعد أن خذلتها أقدام الراحلين؟اضافة اعلان

هذه النصوص التي صدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع، لا تحتفي بالواقع كما هو، بل تعيد تشكيله كما ينبغي أن يُروى، بوجعه الشفيف، وخياله الخفي، وعوالمه الصغيرة التي تنقلب، فجأة، إلى كواكب من المعنى. بين الطفل السارد، والديك المرسوم، والرجل الواقف على سفح الكرمل، تتشابك خيوط الذاكرة الشخصية مع التاريخ الجمعي، وتصبح فلسطين – الحاضرة في الخلفية – طيفًا لا يغيب، وظلاً لا يُمحى، حتى حين تختفي الصور عن الجدران.

فحين يمسك السرد بيد الذاكرة، ويغزل من خيوط الطفولة والغياب نسيجا من الحنين والأسى، تولد القصة لا بوصفها حكاية، بل بوصفها مقاومة صامتة للنسيان. فهذه المجموعة "ديك مسافر على جدار"، ليست مجرد مجموعة قصص، بل هي دفاتر الروح حين تكتب بلغة تتجاوز اللغة، وتبوح بما لا يقال.

كتب الشاعر زهير أبو شايب كلمة على غلاف المجموعة قال فيها: "قد تبدو هذه النصوص للوهلة الأولى كأنها سيرة منجمة لشخص يضع (طاقية إخفاء)، ويرى العالم من دون أن يرى فيه، فهو يُضيء لنا على كل شيء سوى ذاته. لكنه يتخفى لا انسحابًا من العالم، بل حلولًا فيه، ليجعل حركة العالم صورة مواربة لحركة ذاته الخفية.

ومن زاوية أخرى، قد تبدو هذه النصوص كأنها نصوص نوستالجية حرة، تتحدث عن عبور الحياة وهشاشتها ومراراتها اللذيذة اللاذعة، وترصد جريان الزمن التراجيدي إذ يجتاح الكائن ويحوله إلى صندوق للمفقودات والتحف القديمة التي لا يمكن استردادها، ولا يمكن التخلص منها.

لكن الحقيقة أن هذه النصوص قصص قصيرة انتشلها الكاتب ببراعة من مادة الواقع، وأعاد تشكيلها وصقلها ليوهمنا - إمعانًا منه في لعبة التخفي - بأنه ليس المؤلف، بل الواقع هو المؤلف.

تتناول هذه القصص ثيمة الموت المركزية: موت الأطفال، والعصافير، والحيوانات، والأشياء، وحتى الأمنيات والذكريات والأفكار. وتبرع في استدراج المتلقي إلى ذلك الأسى الشفّاف الناجم عن موت العالم، ليدرك أن الحياة لا تكون بنجاة الذات، بل بنجاة العالم الذي تتكون الذات منه وفيه ومعه.

في الخلفية، يلوح طيف فلسطين بوصفها (عالَمًا) يواجه الموت، ويحوّله إلى طوق نجاة للذاكرة. ومما يلفت الانتباه أن السارد في القصص كلها طفل، وكأن المؤلف يريد أن يقول لنا: "إن الطفل الذي يراد له أن ينسى عالم فلسطين، هو الذي يتذكر، وهو الذي ينجو وينقذ الذاكرة من الخراب. وإن الموت في القصص ليس تعبيرا طبيعيا عن اكتمال الحياة، بل هو خلل عميق في روح العالم الذي ينتج الموت وينتقص من الحياة".

هذه المجموعة القصصية العذبة، تشكل إسهاما ثمينا في السرد الفلسطيني، وتنتبه إلى أن حياة الكائنات والأشياء والأفكار ليست نافلة، بل هي امتداد حتمي لحياة البشر".

تضم المجموعة قرابة أربع وعشرين قصة، تتناول مراحل من حياة المؤلف، حيث يقدمها في نصوص تحمل طابعا خاصا من السيرة الذاتية، لكن بشكل غير مباشر. يتنقل السارد بين المواقف، ويترك خلفه ظلا من الحياة والوجود. يشتبك السرد مع أبعاد فلسفية عميقة تتعلق بالموت، سواء أكان موت الأشخاص، أو الكائنات، أو حتى الذكريات والأفكار. الموت في هذه القصص ليس مجرد نهاية طبيعية، بل هو تجسيد لخلل في روح العالم، الذي يعاني من نزيف الحياة ويعجز عن الحفاظ عليها.

كما تحتفي هذه القصص بفلسطين، التي يُرمز إليها بمعاناة وذاكرة مستمرة تحاول النجاة من الخراب. السارد، الذي يظهر في جميع القصص طفلًا، يضيف بعدًا رمزيًا يشير إلى قدرة الأطفال على التذكّر، في وقتٍ يُراد لهم فيه النسيان.

في قصة "ديك مسافر على الجدار"، التي تحمل المجموعة اسمها، يتحدث المؤلف عن مرحلة من حياة ذلك الطفل فيقول: "أكثر ما أثار دهشتي في الأيام الأولى من الالتحاق بالمدرسة، أن ولدًا قال لولدٍ آخر كان الأستاذ يؤنبه بصوت خفيض: (الطمع ضرّ وما نفع) قالها هكذا بالعربية الفصحى، كأنها شيء بديهي من بعض ما عنده. ظلّت هذه العبارة ترنّ في ذهني كل يوم، وتشعرني بأنني لا أعرف ما يعرفه الآخرون. كنت أفكر دائمًا: من أين حصل ذلك الولد على هذه العبارة؟ (لم يكن عندنا في ذلك الزمن كهرباء، ولا تلفزيونات، ولا صور متحركة)، وماذا يمكن أن يكون لديه غيرها مما يشبهها؟

أما الدهشة الأخرى التي ظلت تتجدد مرتين كل يوم، لمدة طويلة، فهي ديك مرسوم على جدار أحد البيوت، بطبشور عريض أو بقطعة من الحور على الأرجح. كانت ساقا الديك تنتهيان بعجلتين، أشبه بإطارات الدراجات الهوائية، وينطلق بسرعة لا يلوي على شيء. كنت أتلكأ كل صباح أمام هذه المعجزة الفنية، فيضطر أخي الكبير أحيانًا لجذبي من يدي كي لا نتأخر عن الطابور الصباحي.

في طريق العودة، كنت أستغرق طويلًا في تأمل هذا الديك الذي لا عُرف له، وأحاول أن أحزر من الذي رسمه من بين الكبار في تلك الحارة، لكنهم بدوا دائمًا مستغرقين في شؤونهم، لا يبالون بشيء.

ظل ديكًا مسافرًا على جداره، وظل يبهت شيئًا فشيئًا. ولما وقعت هزيمة 1967، كان صار باهتًا لا يكاد يُرى، ثم اختفى تمامًا، كأن الصورة نفسها ماتت ودُفنت في الجدار.

ولما نزح كثير من سكان تلك الحارة إلى الضفة الشرقية، أقنعت نفسي أن الرسام كان من هؤلاء الراحلين، وتوقفت عن التفكير في الديك ورسامه المجهول؛ فقد جثم علينا ذلك الوجوم الثقيل الذي جعلنا نذهل عن كل شيء، مثل الكبار".

وتحضر النكسة والنكبة في هذه المجموعة بشكل واضح ولافت؛ ففي قصة "النكبة"، يتحدث أبو هشهش عن لحظة عاشها ذلك الطفل عندما شاهد حيفا فيقول: "في حيفا، رأيت على سفح الكرمل رجلًا جاء مع مجموعة من الشباب والصبايا إلى مطعم شهير يهبط إليه الناس على سلم حجري. كان هو الرجل الوحيد بالحطة والعقال الذي رأيته بعد يومين من التجوال في حيفا.

سبقَه مرافقوه إلى المطعم، أما هو فوقف في مكانٍ مشرف مستندًا إلى الجدار، وجال بنظره في المشهد الواسع أمامه: المدينة والميناء، ثم خليج حيفا، الذي تبدو عكا على شاطئه المقابل فوق أرض بسيط من الأرض أفيح متصل بسيف البحر، مثلما وصفها ابن جبير الأندلسي.

جاء شاب يستحثه، لكن الرجل الثمانيني بقي واقفًا، وكأنه لم يسمع شيئًا. كان مرآه بحطته البيضاء وعقاله وثوبه العربي، على نقيض مع كل شيء حوله: السيّاح بملابسهم القصيرة ونظاراتهم الشمسية، وروّاد المطعم بلغاتهم الغريبة، وخاصة لغة أولئك الذين كانوا يتحدثون بصخبٍ مَن يعيش في مكانه البديهي.

لم يتحرك الرجل، راقبته لعشر دقائق، ظل وجهه جامدا. لوهلة، ظننت أنه لا يرمش ولا يتنفس، ولكن الحطة البيضاء الوحيدة على سفح الكرمل كانت ترفرف، وكأنها نَسْيٌم لطيف من البحر والميناء، هب عليها قديما منذ سبعين عامًا، ولم يصل إلّا تَوًّا."

ويذكر أن الدكتور إبراهيم أبو هشهش، أستاذ الأدب الحديث المشارك في جامعة بير زيت في فلسطين. يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب من جامعة برلين الحرة. صدر له عدد من الدراسات والترجمات، منها: الموت والرثاء في شعر محمود درويش (بالألمانية). ومن الكتب المترجمة عن الألمانية: تعايش الثقافات - مشروع مضاد لهنتنغتون (هارالد موللر)، السجل الأسود للنفط (توماس زايفيرت وكلاوس فير)، أسطورة الشرق - رحلة استكشاف (أندرياس بفلتش).

هذه النصوص التي صدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع، لا تحتفي بالواقع كما هو، بل تعيد تشكيله كما ينبغي أن يُروى، بوجعه الشفيف، وخياله الخفي، وعوالمه الصغيرة التي تنقلب، فجأة، إلى كواكب من المعنى. بين الطفل السارد، والديك المرسوم، والرجل الواقف على سفح الكرمل، تتشابك خيوط الذاكرة الشخصية مع التاريخ الجمعي، وتصبح فلسطين – الحاضرة في الخلفية – طيفًا لا يغيب، وظلاً لا يُمحى، حتى حين تختفي الصور عن الجدران.

فحين يمسك السرد بيد الذاكرة، ويغزل من خيوط الطفولة والغياب نسيجا من الحنين والأسى، تولد القصة لا بوصفها حكاية، بل بوصفها مقاومة صامتة للنسيان. فهذه المجموعة "ديك مسافر على جدار"، ليست مجرد مجموعة قصص، بل هي دفاتر الروح حين تكتب بلغة تتجاوز اللغة، وتبوح بما لا يقال.

كتب الشاعر زهير أبو شايب كلمة على غلاف المجموعة قال فيها: "قد تبدو هذه النصوص للوهلة الأولى كأنها سيرة منجمة لشخص يضع (طاقية إخفاء)، ويرى العالم من دون أن يرى فيه، فهو يُضيء لنا على كل شيء سوى ذاته. لكنه يتخفى لا انسحابًا من العالم، بل حلولًا فيه، ليجعل حركة العالم صورة مواربة لحركة ذاته الخفية.

ومن زاوية أخرى، قد تبدو هذه النصوص كأنها نصوص نوستالجية حرة، تتحدث عن عبور الحياة وهشاشتها ومراراتها اللذيذة اللاذعة، وترصد جريان الزمن التراجيدي إذ يجتاح الكائن ويحوله إلى صندوق للمفقودات والتحف القديمة التي لا يمكن استردادها، ولا يمكن التخلص منها.

لكن الحقيقة أن هذه النصوص قصص قصيرة انتشلها الكاتب ببراعة من مادة الواقع، وأعاد تشكيلها وصقلها ليوهمنا - إمعانًا منه في لعبة التخفي - بأنه ليس المؤلف، بل الواقع هو المؤلف.

تتناول هذه القصص ثيمة الموت المركزية: موت الأطفال، والعصافير، والحيوانات، والأشياء، وحتى الأمنيات والذكريات والأفكار. وتبرع في استدراج المتلقي إلى ذلك الأسى الشفّاف الناجم عن موت العالم، ليدرك أن الحياة لا تكون بنجاة الذات، بل بنجاة العالم الذي تتكون الذات منه وفيه ومعه.

في الخلفية، يلوح طيف فلسطين بوصفها (عالَمًا) يواجه الموت، ويحوّله إلى طوق نجاة للذاكرة. ومما يلفت الانتباه أن السارد في القصص كلها طفل، وكأن المؤلف يريد أن يقول لنا: "إن الطفل الذي يراد له أن ينسى عالم فلسطين، هو الذي يتذكر، وهو الذي ينجو وينقذ الذاكرة من الخراب. وإن الموت في القصص ليس تعبيرا طبيعيا عن اكتمال الحياة، بل هو خلل عميق في روح العالم الذي ينتج الموت وينتقص من الحياة".

هذه المجموعة القصصية العذبة، تشكل إسهاما ثمينا في السرد الفلسطيني، وتنتبه إلى أن حياة الكائنات والأشياء والأفكار ليست نافلة، بل هي امتداد حتمي لحياة البشر".

تضم المجموعة قرابة أربع وعشرين قصة، تتناول مراحل من حياة المؤلف، حيث يقدمها في نصوص تحمل طابعا خاصا من السيرة الذاتية، لكن بشكل غير مباشر. يتنقل السارد بين المواقف، ويترك خلفه ظلا من الحياة والوجود. يشتبك السرد مع أبعاد فلسفية عميقة تتعلق بالموت، سواء أكان موت الأشخاص، أو الكائنات، أو حتى الذكريات والأفكار. الموت في هذه القصص ليس مجرد نهاية طبيعية، بل هو تجسيد لخلل في روح العالم، الذي يعاني من نزيف الحياة ويعجز عن الحفاظ عليها.

كما تحتفي هذه القصص بفلسطين، التي يُرمز إليها بمعاناة وذاكرة مستمرة تحاول النجاة من الخراب. السارد، الذي يظهر في جميع القصص طفلًا، يضيف بعدًا رمزيًا يشير إلى قدرة الأطفال على التذكّر، في وقتٍ يُراد لهم فيه النسيان.

في قصة "ديك مسافر على الجدار"، التي تحمل المجموعة اسمها، يتحدث المؤلف عن مرحلة من حياة ذلك الطفل فيقول: "أكثر ما أثار دهشتي في الأيام الأولى من الالتحاق بالمدرسة، أن ولدًا قال لولدٍ آخر كان الأستاذ يؤنبه بصوت خفيض: (الطمع ضرّ وما نفع) قالها هكذا بالعربية الفصحى، كأنها شيء بديهي من بعض ما عنده. ظلّت هذه العبارة ترنّ في ذهني كل يوم، وتشعرني بأنني لا أعرف ما يعرفه الآخرون. كنت أفكر دائمًا: من أين حصل ذلك الولد على هذه العبارة؟ (لم يكن عندنا في ذلك الزمن كهرباء، ولا تلفزيونات، ولا صور متحركة)، وماذا يمكن أن يكون لديه غيرها مما يشبهها؟

أما الدهشة الأخرى التي ظلت تتجدد مرتين كل يوم، لمدة طويلة، فهي ديك مرسوم على جدار أحد البيوت، بطبشور عريض أو بقطعة من الحور على الأرجح. كانت ساقا الديك تنتهيان بعجلتين، أشبه بإطارات الدراجات الهوائية، وينطلق بسرعة لا يلوي على شيء. كنت أتلكأ كل صباح أمام هذه المعجزة الفنية، فيضطر أخي الكبير أحيانًا لجذبي من يدي كي لا نتأخر عن الطابور الصباحي.

في طريق العودة، كنت أستغرق طويلًا في تأمل هذا الديك الذي لا عُرف له، وأحاول أن أحزر من الذي رسمه من بين الكبار في تلك الحارة، لكنهم بدوا دائمًا مستغرقين في شؤونهم، لا يبالون بشيء.

ظل ديكًا مسافرًا على جداره، وظل يبهت شيئًا فشيئًا. ولما وقعت هزيمة 1967، كان صار باهتًا لا يكاد يُرى، ثم اختفى تمامًا، كأن الصورة نفسها ماتت ودُفنت في الجدار.

ولما نزح كثير من سكان تلك الحارة إلى الضفة الشرقية، أقنعت نفسي أن الرسام كان من هؤلاء الراحلين، وتوقفت عن التفكير في الديك ورسامه المجهول؛ فقد جثم علينا ذلك الوجوم الثقيل الذي جعلنا نذهل عن كل شيء، مثل الكبار".

وتحضر النكسة والنكبة في هذه المجموعة بشكل واضح ولافت؛ ففي قصة "النكبة"، يتحدث أبو هشهش عن لحظة عاشها ذلك الطفل عندما شاهد حيفا فيقول: "في حيفا، رأيت على سفح الكرمل رجلًا جاء مع مجموعة من الشباب والصبايا إلى مطعم شهير يهبط إليه الناس على سلم حجري. كان هو الرجل الوحيد بالحطة والعقال الذي رأيته بعد يومين من التجوال في حيفا.

سبقَه مرافقوه إلى المطعم، أما هو فوقف في مكانٍ مشرف مستندًا إلى الجدار، وجال بنظره في المشهد الواسع أمامه: المدينة والميناء، ثم خليج حيفا، الذي تبدو عكا على شاطئه المقابل فوق أرض بسيط من الأرض أفيح متصل بسيف البحر، مثلما وصفها ابن جبير الأندلسي.

جاء شاب يستحثه، لكن الرجل الثمانيني بقي واقفًا، وكأنه لم يسمع شيئًا. كان مرآه بحطته البيضاء وعقاله وثوبه العربي، على نقيض مع كل شيء حوله: السيّاح بملابسهم القصيرة ونظاراتهم الشمسية، وروّاد المطعم بلغاتهم الغريبة، وخاصة لغة أولئك الذين كانوا يتحدثون بصخبٍ مَن يعيش في مكانه البديهي.

لم يتحرك الرجل، راقبته لعشر دقائق، ظل وجهه جامدا. لوهلة، ظننت أنه لا يرمش ولا يتنفس، ولكن الحطة البيضاء الوحيدة على سفح الكرمل كانت ترفرف، وكأنها نَسْيٌم لطيف من البحر والميناء، هب عليها قديما منذ سبعين عامًا، ولم يصل إلّا تَوًّا."

ويذكر أن الدكتور إبراهيم أبو هشهش، أستاذ الأدب الحديث المشارك في جامعة بير زيت في فلسطين. يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب من جامعة برلين الحرة. صدر له عدد من الدراسات والترجمات، منها: الموت والرثاء في شعر محمود درويش (بالألمانية). ومن الكتب المترجمة عن الألمانية: تعايش الثقافات - مشروع مضاد لهنتنغتون (هارالد موللر)، السجل الأسود للنفط (توماس زايفيرت وكلاوس فير)، أسطورة الشرق - رحلة استكشاف (أندرياس بفلتش).

0 تعليق